下列植物生理的理论研究成果,是生物化学调控技术的依据。

(一)植物根茎叶的表面可以吸收具有生理活性的有机物质。这些物质一进入植物体内就可随维管束的筛管液流与导筛水流传布周身。植物的这种特性给农用药剂大开方便之门。原来需要从根系吸收的矿质元素中,有些元素易被土壤固定,因而不容易被植物吸收利用,若采用溶液喷射的根外追服,就能解决这个问题。此外,农用药剂可以“内服”——注射法,并能在体内转移与保留。一向“外敷”用作保护层的除害药剂,只能对覆盖的枝条有效,用量大,期限短。二者比较起来,已不可同日而语。

(二)溶液培养植物成功,确定了营养代谢所需的水分与必需的矿质元素的性质和数量,成为合理、定量灌溉与施肥的依据,并给无土栽培作出了榜样。自然资源在太阳的操纵下,不仅供给植物生活的能量,还给植物个体发育提供必需的生态环境。再通过植物体内部的相互影响,植物的遗传性状才能实现。植物为了维持生存,依靠感应来适应气候中光、温和季节周期的变化,以及逆境的胁迫。植物常在敏感部位受到刺激后,便发出信使在体内传递,影响效应部位反应出来。研究发现,这些信使是激素一类的生物化学物质,它们的生理活性强,功能各异,化学结构比较简单,可以人工模拟与批量合成。无论是内原激素,还是人工调节剂,在植物上微量施用,就会启发显著的生理变化。

对“根外追肥”的植物生理依据说得正确的一项是( )

下列植物生理的理论研究成果,是生物化学调控技术的依据。

(一)植物根茎叶的表面可以吸收具有生理活性的有机物质。这些物质一进入植物体内就可随维管束的筛管液流与导筛水流传布周身。植物的这种特性给农用药剂大开方便之门。原来需要从根系吸收的矿质元素中,有些元素易被土壤固定,因而不容易被植物吸收利用,若采用溶液喷射的根外追服,就能解决这个问题。此外,农用药剂可以“内服”——注射法,并能在体内转移与保留。一向“外敷”用作保护层的除害药剂,只能对覆盖的枝条有效,用量大,期限短。二者比较起来,已不可同日而语。

(二)溶液培养植物成功,确定了营养代谢所需的水分与必需的矿质元素的性质和数量,成为合理、定量灌溉与施肥的依据,并给无土栽培作出了榜样。自然资源在太阳的操纵下,不仅供给植物生活的能量,还给植物个体发育提供必需的生态环境。再通过植物体内部的相互影响,植物的遗传性状才能实现。植物为了维持生存,依靠感应来适应气候中光、温和季节周期的变化,以及逆境的胁迫。植物常在敏感部位受到刺激后,便发出信使在体内传递,影响效应部位反应出来。研究发现,这些信使是激素一类的生物化学物质,它们的生理活性强,功能各异,化学结构比较简单,可以人工模拟与批量合成。无论是内原激素,还是人工调节剂,在植物上微量施用,就会启发显著的生理变化。

对“溶液喷射”可“传布周身”与“外敷”“只能对覆盖的枝条有效”这一看似矛盾的说法,解释不当的一项是( )

下列植物生理的理论研究成果,是生物化学调控技术的依据。

(一)植物根茎叶的表面可以吸收具有生理活性的有机物质。这些物质一进入植物体内就可随维管束的筛管液流与导筛水流传布周身。植物的这种特性给农用药剂大开方便之门。原来需要从根系吸收的矿质元素中,有些元素易被土壤固定,因而不容易被植物吸收利用,若采用溶液喷射的根外追服,就能解决这个问题。此外,农用药剂可以“内服”——注射法,并能在体内转移与保留。一向“外敷”用作保护层的除害药剂,只能对覆盖的枝条有效,用量大,期限短。二者比较起来,已不可同日而语。

(二)溶液培养植物成功,确定了营养代谢所需的水分与必需的矿质元素的性质和数量,成为合理、定量灌溉与施肥的依据,并给无土栽培作出了榜样。自然资源在太阳的操纵下,不仅供给植物生活的能量,还给植物个体发育提供必需的生态环境。再通过植物体内部的相互影响,植物的遗传性状才能实现。植物为了维持生存,依靠感应来适应气候中光、温和季节周期的变化,以及逆境的胁迫。植物常在敏感部位受到刺激后,便发出信使在体内传递,影响效应部位反应出来。研究发现,这些信使是激素一类的生物化学物质,它们的生理活性强,功能各异,化学结构比较简单,可以人工模拟与批量合成。无论是内原激素,还是人工调节剂,在植物上微量施用,就会启发显著的生理变化。

“自然资源在太阳的操纵下”指的是( )

水分、矿质元素在日照下产生能量,造成特定环境。

植物从日照中获得能量和必需的生态环境。

气候中,光、温和季节周期性的变化。

日照对植物实现遗传性状所具有的决定性的作用。

下列植物生理的理论研究成果,是生物化学调控技术的依据。

(一)植物根茎叶的表面可以吸收具有生理活性的有机物质。这些物质一进入植物体内就可随维管束的筛管液流与导筛水流传布周身。植物的这种特性给农用药剂大开方便之门。原来需要从根系吸收的矿质元素中,有些元素易被土壤固定,因而不容易被植物吸收利用,若采用溶液喷射的根外追服,就能解决这个问题。此外,农用药剂可以“内服”——注射法,并能在体内转移与保留。一向“外敷”用作保护层的除害药剂,只能对覆盖的枝条有效,用量大,期限短。二者比较起来,已不可同日而语。

(二)溶液培养植物成功,确定了营养代谢所需的水分与必需的矿质元素的性质和数量,成为合理、定量灌溉与施肥的依据,并给无土栽培作出了榜样。自然资源在太阳的操纵下,不仅供给植物生活的能量,还给植物个体发育提供必需的生态环境。再通过植物体内部的相互影响,植物的遗传性状才能实现。植物为了维持生存,依靠感应来适应气候中光、温和季节周期的变化,以及逆境的胁迫。植物常在敏感部位受到刺激后,便发出信使在体内传递,影响效应部位反应出来。研究发现,这些信使是激素一类的生物化学物质,它们的生理活性强,功能各异,化学结构比较简单,可以人工模拟与批量合成。无论是内原激素,还是人工调节剂,在植物上微量施用,就会启发显著的生理变化。

“就会启发显著的生理变化”中的“生理变化”指的是( )

假如你把一根大头针戳进气球,要过多久气球才会爆裂呢?不需要很久,而且这个时间可以利用高速摄像来测定。不管怎样,橡胶在压力之下裂开,总是要耗费“一点儿”时间的。然而,假定你取一个分子,它只有十亿分之四英寸大,对它完成相当于把一根针戳进气球的动作,那么这个分子要隔多久才会断裂呢?这个时间要比气球爆裂短得多,然而科学家现在照样能测出来。

一个分子是由一团原子组成的。当这些原子互相靠得足够近,由于它们外层区域的微小电子相互交叠在一起,因而使这些原子粘合在一起了。这种电子的交叠形成了一种稳定状态,倾向于保持不变。为了保持这种状态,原子必须继续保持紧密相连,这就形成了所谓的“化学键”。

形成一个化学键的两个原子并不是保持静止不动的。在绝对零度(等于一273℃)以上的任何温度下,原子总是倾向于以随机的方式随意运动。不过,当它们被化学键绑在一起后,就不能再自由运动,但可以这么说。它们仍不断地尝试作自由运动。被化学键绑在一起的两个原子可能会作相互分离的运动,但是化学键会把它们拉回到一起来。它们会再作分离运动,但又被拉回,如此往复。因此.原子就在自己的位置上振动。

化学键活像一个小弹簧,原子相互分离得越远,化学键施加的拉力就越强。然而,如果由于某种缘故,原子的分离运动超过了一个临界值,化学键就会紧张过度,像一根弹簧那样,出现断裂。这时,分子断裂,而原子获释。随着温度升高,原子会逐渐远离,超过化学键的束缚。如果温度升得足够高,分子肯定会断裂。同样,如果注入其他形式的能 量,分子也会趋于断裂。现在的问题是一旦注入足够的能量,分子断裂开的时间有多长。 研究人员发现,一个化学键从受损到断裂所需的时间是2.05×10-17秒。光线以每秒186 262英里的速度运动,这是我们宇宙中能够达到的最快速度。如果一束极快的激光脉冲打 在分子上,在化学键断裂以前,这束光也只能离开四百分之一英寸。

从第一段文意看,对“总是要耗费‘一点儿’时间的”理解,正确的一项是( )

假如你把一根大头针戳进气球,要过多久气球才会爆裂呢?不需要很久,而且这个时间可以利用高速摄像来测定。不管怎样,橡胶在压力之下裂开,总是要耗费“一点儿”时间的。然而,假定你取一个分子,它只有十亿分之四英寸大,对它完成相当于把一根针戳进气球的动作,那么这个分子要隔多久才会断裂呢?这个时间要比气球爆裂短得多,然而科学家现在照样能测出来。

一个分子是由一团原子组成的。当这些原子互相靠得足够近,由于它们外层区域的微小电子相互交叠在一起,因而使这些原子粘合在一起了。这种电子的交叠形成了一种稳定状态,倾向于保持不变。为了保持这种状态,原子必须继续保持紧密相连,这就形成了所谓的“化学键”。

形成一个化学键的两个原子并不是保持静止不动的。在绝对零度(等于一273℃)以上的任何温度下,原子总是倾向于以随机的方式随意运动。不过,当它们被化学键绑在一起后,就不能再自由运动,但可以这么说。它们仍不断地尝试作自由运动。被化学键绑在一起的两个原子可能会作相互分离的运动,但是化学键会把它们拉回到一起来。它们会再作分离运动,但又被拉回,如此往复。因此.原子就在自己的位置上振动。

化学键活像一个小弹簧,原子相互分离得越远,化学键施加的拉力就越强。然而,如果由于某种缘故,原子的分离运动超过了一个临界值,化学键就会紧张过度,像一根弹簧那样,出现断裂。这时,分子断裂,而原子获释。随着温度升高,原子会逐渐远离,超过化学键的束缚。如果温度升得足够高,分子肯定会断裂。同样,如果注入其他形式的能 量,分子也会趋于断裂。现在的问题是一旦注入足够的能量,分子断裂开的时间有多长。 研究人员发现,一个化学键从受损到断裂所需的时间是2.05×10-17秒。光线以每秒186 262英里的速度运动,这是我们宇宙中能够达到的最快速度。如果一束极快的激光脉冲打 在分子上,在化学键断裂以前,这束光也只能离开四百分之一英寸。

从第二段文意看,对“倾向于保持不变”的理解,正确的一项是( )

假如你把一根大头针戳进气球,要过多久气球才会爆裂呢?不需要很久,而且这个时间可以利用高速摄像来测定。不管怎样,橡胶在压力之下裂开,总是要耗费“一点儿”时间的。然而,假定你取一个分子,它只有十亿分之四英寸大,对它完成相当于把一根针戳进气球的动作,那么这个分子要隔多久才会断裂呢?这个时间要比气球爆裂短得多,然而科学家现在照样能测出来。

一个分子是由一团原子组成的。当这些原子互相靠得足够近,由于它们外层区域的微小电子相互交叠在一起,因而使这些原子粘合在一起了。这种电子的交叠形成了一种稳定状态,倾向于保持不变。为了保持这种状态,原子必须继续保持紧密相连,这就形成了所谓的“化学键”。

形成一个化学键的两个原子并不是保持静止不动的。在绝对零度(等于一273℃)以上的任何温度下,原子总是倾向于以随机的方式随意运动。不过,当它们被化学键绑在一起后,就不能再自由运动,但可以这么说。它们仍不断地尝试作自由运动。被化学键绑在一起的两个原子可能会作相互分离的运动,但是化学键会把它们拉回到一起来。它们会再作分离运动,但又被拉回,如此往复。因此.原子就在自己的位置上振动。

化学键活像一个小弹簧,原子相互分离得越远,化学键施加的拉力就越强。然而,如果由于某种缘故,原子的分离运动超过了一个临界值,化学键就会紧张过度,像一根弹簧那样,出现断裂。这时,分子断裂,而原子获释。随着温度升高,原子会逐渐远离,超过化学键的束缚。如果温度升得足够高,分子肯定会断裂。同样,如果注入其他形式的能 量,分子也会趋于断裂。现在的问题是一旦注入足够的能量,分子断裂开的时间有多长。 研究人员发现,一个化学键从受损到断裂所需的时间是2.05×10-17秒。光线以每秒186 262英里的速度运动,这是我们宇宙中能够达到的最快速度。如果一束极快的激光脉冲打 在分子上,在化学键断裂以前,这束光也只能离开四百分之一英寸。

对第三段内容的理解,不正确的一项是( )

假如你把一根大头针戳进气球,要过多久气球才会爆裂呢?不需要很久,而且这个时间可以利用高速摄像来测定。不管怎样,橡胶在压力之下裂开,总是要耗费“一点儿”时间的。然而,假定你取一个分子,它只有十亿分之四英寸大,对它完成相当于把一根针戳进气球的动作,那么这个分子要隔多久才会断裂呢?这个时间要比气球爆裂短得多,然而科学家现在照样能测出来。

一个分子是由一团原子组成的。当这些原子互相靠得足够近,由于它们外层区域的微小电子相互交叠在一起,因而使这些原子粘合在一起了。这种电子的交叠形成了一种稳定状态,倾向于保持不变。为了保持这种状态,原子必须继续保持紧密相连,这就形成了所谓的“化学键”。

形成一个化学键的两个原子并不是保持静止不动的。在绝对零度(等于一273℃)以上的任何温度下,原子总是倾向于以随机的方式随意运动。不过,当它们被化学键绑在一起后,就不能再自由运动,但可以这么说。它们仍不断地尝试作自由运动。被化学键绑在一起的两个原子可能会作相互分离的运动,但是化学键会把它们拉回到一起来。它们会再作分离运动,但又被拉回,如此往复。因此.原子就在自己的位置上振动。

化学键活像一个小弹簧,原子相互分离得越远,化学键施加的拉力就越强。然而,如果由于某种缘故,原子的分离运动超过了一个临界值,化学键就会紧张过度,像一根弹簧那样,出现断裂。这时,分子断裂,而原子获释。随着温度升高,原子会逐渐远离,超过化学键的束缚。如果温度升得足够高,分子肯定会断裂。同样,如果注入其他形式的能 量,分子也会趋于断裂。现在的问题是一旦注入足够的能量,分子断裂开的时间有多长。 研究人员发现,一个化学键从受损到断裂所需的时间是2.05×10-17秒。光线以每秒186 262英里的速度运动,这是我们宇宙中能够达到的最快速度。如果一束极快的激光脉冲打 在分子上,在化学键断裂以前,这束光也只能离开四百分之一英寸。

对第四段内容的理解,不正确的一项是( )

下列加点字的注音有错误的一项是( )

研究表明,成年人大约有5%的人患有“自体免疫病”。这种病人的自身免疫力不但进攻侵入人体的细菌和病毒,同时也进攻自身的机体。这会引起终身的炎症,如风湿病。此外,心脏、肾和肠子也都可能受到攻击,在引发多发性硬化症的情况下,脊髓和脑神经细胞亦会受到破坏,后果可能是瘫痪或失明。

至今自体免疫病的患者完全治愈还很少见。现在只能用副作用很大的药物来减轻症状。这种情况将由于研究人员最近提出的一种新方法而得到改善。这种新方法叫做“免疫吸附法”,它可以从外部消除免疫系统的导向错误。在实施这种方法时,根据有目的的洗血原则从血液循环中去掉致病的防御分子。

在治疗过程中,让血液经过一个圆柱体,免疫系统的不良成员便被吸附在这个圆柱上。充当“捕捉器”的是在羊血中形成的结构,这些结构专门捕捉不良的防御分子。经过过滤的血液重新流回患者体内。“过滤”的原则虽然早就得到应用,但都没有这样的特效。例如,有一些同类的方法并不能把所有该过滤的防御分子都过滤出来,或者同时把重要的凝血因子也过滤出来了。使用新的系统还很少有其他的副作用,如过敏反应。现在这种新方法只需在临床研究中得到验证。

第1段在全文中的主要作用是( )

研究表明,成年人大约有5%的人患有“自体免疫病”。这种病人的自身免疫力不但进攻侵入人体的细菌和病毒,同时也进攻自身的机体。这会引起终身的炎症,如风湿病。此外,心脏、肾和肠子也都可能受到攻击,在引发多发性硬化症的情况下,脊髓和脑神经细胞亦会受到破坏,后果可能是瘫痪或失明。

至今自体免疫病的患者完全治愈还很少见。现在只能用副作用很大的药物来减轻症状。这种情况将由于研究人员最近提出的一种新方法而得到改善。这种新方法叫做“免疫吸附法”,它可以从外部消除免疫系统的导向错误。在实施这种方法时,根据有目的的洗血原则从血液循环中去掉致病的防御分子。

在治疗过程中,让血液经过一个圆柱体,免疫系统的不良成员便被吸附在这个圆柱上。充当“捕捉器”的是在羊血中形成的结构,这些结构专门捕捉不良的防御分子。经过过滤的血液重新流回患者体内。“过滤”的原则虽然早就得到应用,但都没有这样的特效。例如,有一些同类的方法并不能把所有该过滤的防御分子都过滤出来,或者同时把重要的凝血因子也过滤出来了。使用新的系统还很少有其他的副作用,如过敏反应。现在这种新方法只需在临床研究中得到验证。根据文意,对“免疫吸附法”的解释最准确的一项是( )

研究表明,成年人大约有5%的人患有“自体免疫病”。这种病人的自身免疫力不但进攻侵入人体的细菌和病毒,同时也进攻自身的机体。这会引起终身的炎症,如风湿病。此外,心脏、肾和肠子也都可能受到攻击,在引发多发性硬化症的情况下,脊髓和脑神经细胞亦会受到破坏,后果可能是瘫痪或失明。

至今自体免疫病的患者完全治愈还很少见。现在只能用副作用很大的药物来减轻症状。这种情况将由于研究人员最近提出的一种新方法而得到改善。这种新方法叫做“免疫吸附法”,它可以从外部消除免疫系统的导向错误。在实施这种方法时,根据有目的的洗血原则从血液循环中去掉致病的防御分子。

在治疗过程中,让血液经过一个圆柱体,免疫系统的不良成员便被吸附在这个圆柱上。充当“捕捉器”的是在羊血中形成的结构,这些结构专门捕捉不良的防御分子。经过过滤的血液重新流回患者体内。“过滤”的原则虽然早就得到应用,但都没有这样的特效。例如,有一些同类的方法并不能把所有该过滤的防御分子都过滤出来,或者同时把重要的凝血因子也过滤出来了。使用新的系统还很少有其他的副作用,如过敏反应。现在这种新方法只需在临床研究中得到验证。下列说法不符合原文意思的一项是( )

研究表明,成年人大约有5%的人患有“自体免疫病”。这种病人的自身免疫力不但进攻侵入人体的细菌和病毒,同时也进攻自身的机体。这会引起终身的炎症,如风湿病。此外,心脏、肾和肠子也都可能受到攻击,在引发多发性硬化症的情况下,脊髓和脑神经细胞亦会受到破坏,后果可能是瘫痪或失明。

至今自体免疫病的患者完全治愈还很少见。现在只能用副作用很大的药物来减轻症状。这种情况将由于研究人员最近提出的一种新方法而得到改善。这种新方法叫做“免疫吸附法”,它可以从外部消除免疫系统的导向错误。在实施这种方法时,根据有目的的洗血原则从血液循环中去掉致病的防御分子。

在治疗过程中,让血液经过一个圆柱体,免疫系统的不良成员便被吸附在这个圆柱上。充当“捕捉器”的是在羊血中形成的结构,这些结构专门捕捉不良的防御分子。经过过滤的血液重新流回患者体内。“过滤”的原则虽然早就得到应用,但都没有这样的特效。例如,有一些同类的方法并不能把所有该过滤的防御分子都过滤出来,或者同时把重要的凝血因子也过滤出来了。使用新的系统还很少有其他的副作用,如过敏反应。现在这种新方法只需在临床研究中得到验证。下列说法中恰当概括全文意思的一句是( )

依次填入下面一段文字中横线处的语句,与上下文衔接最恰当的一组是( )

①他的“热讽”其实是“冷嘲”②他的“冷嘲”其实是“热讽”③一面觉得他所嘲讽的愚蠢可笑,一面却又往往觉得毛骨悚然 ④一面觉得毛骨悚然,一面却又往往觉得他所嘲讽的愚蠢可笑⑤吸引我的是那笑,也是那“笑中的泪”吧 ⑥吸引我的是那“笑中的泪”,也是那笑吧

下列各句中,下划线的成语使用不恰当的一句是( )

接在下面这句话后边,最恰当的一组句子是( )

“悬念教学”相对于“平铺直叙法”“注入法”教学而言,

电磁污染源主要包括两大类,即自然型电磁污染源与人工型电磁污染源。前者来源于某些自然现象,以天电所产生的电磁污染最为突出。后者产生于人工制造的若干系统(如高压系统)、电子设备与电气装置。

人体处在一定强度的电磁场下,会吸收辐射能量,发生生物学作用,包括热作用和非热作用。

所谓热作用,就是高频电磁波对生物机体细胞的“加热”作用。人体接受电磁辐射后,体内的分子会受到磁场的影响而重新排列,在重排过程中,分子间相互碰撞、 摩擦而产生热能,引起热作用。人体内电解质溶液的离子因受到电场的作用而发生移动(传导电流),也能使电解质变热。另外,由于人体内某些成分(如体液等) 为导体,还可产生局部性感应涡流,也会产生热。如果人体吸收的辐射能太多,靠体温的调节无法把热量散发出去,就会引起体温升高,进而引发各种病症。由于电 磁波是穿透生物表层直接对内部组织“加热”,往往机体表面看不出什么,而内部组织却已严重“烧伤”。

至于电磁波的非热作用问题,正在进一步研究之中,一般认为是低频波产生的影响。人体被电磁波辐射后,体温并未明显升高,但已经干扰了人体的固有微弱电磁 场,造成细胞内遗传基因发生畸形突变,进而诱发白血病和肿瘤,还会引发胚胎染色体改变,导致婴儿的畸形或孕妇的自然流产。

鉴于电磁辐射对人体的危害,联合国人类环境会议已将防治电磁辐射污染列为环境保护项目。

属于自然型电磁污染源的一项是

在当代中国人的美食追求中,鲜是一项极为活跃.极为重要的指标。然而在所有的滋味中,鲜又是最飘忽不定.最难以把握的。

关于“鲜”,《辞源》的主要解释是:生鱼,新鲜,野兽,洁.善,古民族名,少。《汉语大词典》的主要解释是:泛指鱼类,活鱼;以鲜鱼做的鱼脍;新宰杀的鸟兽肉;新鲜食物;新鲜;味美。可见“鲜”字在规范的解释中,从未被认为是一种滋味。中国古人对味的归纳是甜.酸.苦.辣.咸。中国传统的五味中没有鲜。当然,“鲜”更不是当今人们所附会理解的那种将新鲜的鱼和羊放一起进行烹调后产生的滋味。在严格的概念意义上,“鲜”始终没有进入味的类型之中,充其量也只是对美味或风味的一种泛指,一种只可意会的表述。

对“鲜”的理解上的变化,出现在近代。特别是上世纪初日本人发明了味精后,人们对“鲜”的理解出现了一个明显转折,即原先宽泛意义上的“鲜”,非味型的“鲜”,被作为味型的“鲜”所代替。当时人们认为味精在烹调中只是起到一定的增味作用,即强化食物原来的风味,可是时间一长,人们就索性将味精的味型理解为鲜味,并把所有类同.接近于味精的味都统称为鲜味。

味精的出现和使用功过并存。对鲜味的确定性追求,既带来了烹饪的发展和人们饮食口味的改善,也使原本众多的美味有被“鲜味化”.同质化的危险。味精在提升食物鲜味的同时,也损伤了自然的天生丽质,它所带来的千菜一味共性化倾向,恰恰是烹饪和品味的大忌,审美的火敌。

作为工业社会标准化.模式化产物的味精,从符号意义上象征着我们与农业社会的告别。随着用量越来越大,用途被不断扩大和强化,味精对富有个性的千姿百态的美味的颠覆越来越广泛而持久,而这一点却常被现代人所忽视。尽管在当今的都市里正出现一股崇尚农家菜.田园菜的饮食新潮,但在味精家族的遮蔽下,我们再也不可能尝到真正的田园风味了。 根据文意,属于“中国传统的五味中没有鲜”的依据的一项是( )

在当代中国人的美食追求中,鲜是一项极为活跃.极为重要的指标。然而在所有的滋味中,鲜又是最飘忽不定.最难以把握的。

关于“鲜”,《辞源》的主要解释是:生鱼,新鲜,野兽,洁.善,古民族名,少。《汉语大词典》的主要解释是:泛指鱼类,活鱼;以鲜鱼做的鱼脍;新宰杀的鸟兽肉;新鲜食物;新鲜;味美。可见“鲜”字在规范的解释中,从未被认为是一种滋味。中国古人对味的归纳是甜.酸.苦.辣.咸。中国传统的五味中没有鲜。当然,“鲜”更不是当今人们所附会理解的那种将新鲜的鱼和羊放一起进行烹调后产生的滋味。在严格的概念意义上,“鲜”始终没有进入味的类型之中,充其量也只是对美味或风味的一种泛指,一种只可意会的表述。

对“鲜”的理解上的变化,出现在近代。特别是上世纪初日本人发明了味精后,人们对“鲜”的理解出现了一个明显转折,即原先宽泛意义上的“鲜”,非味型的“鲜”,被作为味型的“鲜”所代替。当时人们认为味精在烹调中只是起到一定的增味作用,即强化食物原来的风味,可是时间一长,人们就索性将味精的味型理解为鲜味,并把所有类同.接近于味精的味都统称为鲜味。

味精的出现和使用功过并存。对鲜味的确定性追求,既带来了烹饪的发展和人们饮食口味的改善,也使原本众多的美味有被“鲜味化”.同质化的危险。味精在提升食物鲜味的同时,也损伤了自然的天生丽质,它所带来的千菜一味共性化倾向,恰恰是烹饪和品味的大忌,审美的火敌。

作为工业社会标准化.模式化产物的味精,从符号意义上象征着我们与农业社会的告别。随着用量越来越大,用途被不断扩大和强化,味精对富有个性的千姿百态的美味的颠覆越来越广泛而持久,而这一点却常被现代人所忽视。尽管在当今的都市里正出现一股崇尚农家菜.田园菜的饮食新潮,但在味精家族的遮蔽下,我们再也不可能尝到真正的田园风味了。 下列表述,符合文意的一项是( )

在当代中国人的美食追求中,鲜是一项极为活跃.极为重要的指标。然而在所有的滋味中,鲜又是最飘忽不定.最难以把握的。

关于“鲜”,《辞源》的主要解释是:生鱼,新鲜,野兽,洁.善,古民族名,少。《汉语大词典》的主要解释是:泛指鱼类,活鱼;以鲜鱼做的鱼脍;新宰杀的鸟兽肉;新鲜食物;新鲜;味美。可见“鲜”字在规范的解释中,从未被认为是一种滋味。中国古人对味的归纳是甜.酸.苦.辣.咸。中国传统的五味中没有鲜。当然,“鲜”更不是当今人们所附会理解的那种将新鲜的鱼和羊放一起进行烹调后产生的滋味。在严格的概念意义上,“鲜”始终没有进入味的类型之中,充其量也只是对美味或风味的一种泛指,一种只可意会的表述。

对“鲜”的理解上的变化,出现在近代。特别是上世纪初日本人发明了味精后,人们对“鲜”的理解出现了一个明显转折,即原先宽泛意义上的“鲜”,非味型的“鲜”,被作为味型的“鲜”所代替。当时人们认为味精在烹调中只是起到一定的增味作用,即强化食物原来的风味,可是时间一长,人们就索性将味精的味型理解为鲜味,并把所有类同.接近于味精的味都统称为鲜味。

味精的出现和使用功过并存。对鲜味的确定性追求,既带来了烹饪的发展和人们饮食口味的改善,也使原本众多的美味有被“鲜味化”.同质化的危险。味精在提升食物鲜味的同时,也损伤了自然的天生丽质,它所带来的千菜一味共性化倾向,恰恰是烹饪和品味的大忌,审美的火敌。

作为工业社会标准化.模式化产物的味精,从符号意义上象征着我们与农业社会的告别。随着用量越来越大,用途被不断扩大和强化,味精对富有个性的千姿百态的美味的颠覆越来越广泛而持久,而这一点却常被现代人所忽视。尽管在当今的都市里正出现一股崇尚农家菜.田园菜的饮食新潮,但在味精家族的遮蔽下,我们再也不可能尝到真正的田园风味了。 依据原文的内容,下列推断正确的一项是( )

在当代中国人的美食追求中,鲜是一项极为活跃.极为重要的指标。然而在所有的滋味中,鲜又是最飘忽不定.最难以把握的。

关于“鲜”,《辞源》的主要解释是:生鱼,新鲜,野兽,洁.善,古民族名,少。《汉语大词典》的主要解释是:泛指鱼类,活鱼;以鲜鱼做的鱼脍;新宰杀的鸟兽肉;新鲜食物;新鲜;味美。可见“鲜”字在规范的解释中,从未被认为是一种滋味。中国古人对味的归纳是甜.酸.苦.辣.咸。中国传统的五味中没有鲜。当然,“鲜”更不是当今人们所附会理解的那种将新鲜的鱼和羊放一起进行烹调后产生的滋味。在严格的概念意义上,“鲜”始终没有进入味的类型之中,充其量也只是对美味或风味的一种泛指,一种只可意会的表述。

对“鲜”的理解上的变化,出现在近代。特别是上世纪初日本人发明了味精后,人们对“鲜”的理解出现了一个明显转折,即原先宽泛意义上的“鲜”,非味型的“鲜”,被作为味型的“鲜”所代替。当时人们认为味精在烹调中只是起到一定的增味作用,即强化食物原来的风味,可是时间一长,人们就索性将味精的味型理解为鲜味,并把所有类同.接近于味精的味都统称为鲜味。

味精的出现和使用功过并存。对鲜味的确定性追求,既带来了烹饪的发展和人们饮食口味的改善,也使原本众多的美味有被“鲜味化”.同质化的危险。味精在提升食物鲜味的同时,也损伤了自然的天生丽质,它所带来的千菜一味共性化倾向,恰恰是烹饪和品味的大忌,审美的火敌。

作为工业社会标准化.模式化产物的味精,从符号意义上象征着我们与农业社会的告别。随着用量越来越大,用途被不断扩大和强化,味精对富有个性的千姿百态的美味的颠覆越来越广泛而持久,而这一点却常被现代人所忽视。尽管在当今的都市里正出现一股崇尚农家菜.田园菜的饮食新潮,但在味精家族的遮蔽下,我们再也不可能尝到真正的田园风味了。 对于“味精”,理解不正确的一项是( )

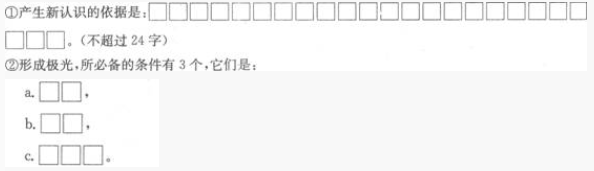

长期以来,极光的成因机理未能得到满意的解释。在相当长一段时间内,人们一直认为极光可能是由以下三种原因形成的。一种看法认为极光是地球外面燃起的大火,因为北极区临近地球的边缘,所以能看到这种大火。另一种看法认为,极光是红日西沉以后,透射反照出来的辉光。还有一种看法认为,极地冰雪丰富,它们在白天吸收阳光,贮存起来,到夜晚释放出来,便成了极光。总之,众说纷纭,无一定论。直到20世纪60年代,将地面观测结果与卫星和火箭探测到的资料结合起来研究,才逐步形成了极光的物理性描述。

现在人们认识到,极光一方面与地球高空大气和地磁场的大规模相互作用有关,另一方面又与太阳喷发出来的高速带电粒子流有关,这种粒子流通常称为太阳风。由此可见,形成极光必不可少的条件是大气、磁场和太阳风,缺一不可。具备这三个条件的太阳系其他行星,如木星和水星,它们的周围,也会产生极光,这已被实际观察的事实所证明。

作者认为:“长期以来,极光的成因机理未能得到满意的解释。”请你从三方面概括对极光理解上所陷入的误区。

作者认为:“长期以来,极光的成因机理未能得到满意的解释。”请你从三方面概括对极光理解上所陷入的误区。

长期以来,极光的成因机理未能得到满意的解释。在相当长一段时间内,人们一直认为极光可能是由以下三种原因形成的。一种看法认为极光是地球外面燃起的大火,因为北极区临近地球的边缘,所以能看到这种大火。另一种看法认为,极光是红日西沉以后,透射反照出来的辉光。还有一种看法认为,极地冰雪丰富,它们在白天吸收阳光,贮存起来,到夜晚释放出来,便成了极光。总之,众说纷纭,无一定论。直到20世纪60年代,将地面观测结果与卫星和火箭探测到的资料结合起来研究,才逐步形成了极光的物理性描述。

现在人们认识到,极光一方面与地球高空大气和地磁场的大规模相互作用有关,另一方面又与太阳喷发出来的高速带电粒子流有关,这种粒子流通常称为太阳风。由此可见,形成极光必不可少的条件是大气、磁场和太阳风,缺一不可。具备这三个条件的太阳系其他行星,如木星和水星,它们的周围,也会产生极光,这已被实际观察的事实所证明。

20世纪60年代,人们对极光的成因有了科学的认识。

阅读下面文字,回答问题。

草堂足供观赏,甬道曲折,尽可徜徉,更何况又是细雨迷蒙,黄叶铺地!草堂,草堂,此时此际的草堂在诉说什么呢?从开元到天宝,《壮游》,《三吏》《三别》,《北征》,《秋兴八首》,直到《茅屋为秋风所破歌》……一代诗史再现了一个时代,仅这些就足以彪炳青史了。这是杜甫的不朽,这是杜甫的辉煌,这也是杜甫的价值所在。舍此,我们又何以了然在一个大起大落的时代里,有一个愈老大愈清瘦愈苦寒的杜工部!这些是不必说的。但仅仅如此,就远不能了然杜甫诗歌抑郁沉雄的内在生命力,也远不能了然士人的用世之志与命运悲剧。这正是文章憎命达的命意所在,是其深层的人生意蕴所在,也是中国历史上人才的成就与命运的二律悖反。

草堂在诉说什么呢?请根据文意概括回答。

任何语言都存在着歧义现象,汉语也不例外。比如在汉语中,“生意”一词就至少可作两种解释。

一种是指“生机”、“生气”、“生命的活力”和“生命的意趣”,如雪中红梅、雨后春笋、鹰击长空、鱼翔浅底、初生牛犊、二八少女,都可说是生意盎然的象征。另一种是指做“买卖”,亦即“商业经营”,如摆摊设点、沿街叫卖、坐铺掌柜、长途贩运、挟包公关、炒股放债,也都叫做“生意”。这两种“生意”,其“能指”相同,但“能指”下边蕴含着的“所指”却迥然有异。

文人们历来看重的显然是前一种“生意”。明代学者张岱曾说,弹琴拨阮,蹴鞠吹箫,唱曲演戏,描画写字,作文赋诗,凡诸百项,皆借此一口“生鲜之气”,得此生意者,自致清虚,失此生意者,终成渣秽。

清代学者王夫之也认为,写作时含情能达,会景生心,体物得神,有了生意,便自有灵通之句。由此看来,要使生活之树常青,生命之藤常绿,就缺少不了这股勃然于体内飘然于形外的生意。

商人看重的则是后一种“生意”。司马迁在《史记》中把经商活动称作“货殖”,望文生义,即“以物生物”。做生意就像饲养母鸡一样,抛出的是麸糠,获致的是鸡蛋甚至金蛋。就其手段而言,无论是精打细算还是巧取豪夺,是倒买倒卖还是囤积居奇,生意的好坏,全是以赚钱的多少为尺度的。

“这两种‘生意’,其‘能指’相同,但‘能指’下边蕴含着的‘所指,却迥然有异。”

(1)请在本文第1段以外的文字中找出两个短语,其意义分别与这里所说的两种“生意”意义相近。

与第一种“生意”相近的是。

与第二种“生意”相近的是。

(2)这里的“能指”和“所指”分别是指:

A.词的书写形式和实质意义。

B.词的外延和内涵。

C.词的能够指代的对象和实际所指的对象。

D.词的总体意义和个别意义。

答:( )

任何语言都存在着歧义现象,汉语也不例外。比如在汉语中,“生意”一词就至少可作两种解释。

一种是指“生机”、“生气”、“生命的活力”和“生命的意趣”,如雪中红梅、雨后春笋、鹰击长空、鱼翔浅底、初生牛犊、二八少女,都可说是生意盎然的象征。另一种是指做“买卖”,亦即“商业经营”,如摆摊设点、沿街叫卖、坐铺掌柜、长途贩运、挟包公关、炒股放债,也都叫做“生意”。这两种“生意”,其“能指”相同,但“能指”下边蕴含着的“所指”却迥然有异。

文人们历来看重的显然是前一种“生意”。明代学者张岱曾说,弹琴拨阮,蹴鞠吹箫,唱曲演戏,描画写字,作文赋诗,凡诸百项,皆借此一口“生鲜之气”,得此生意者,自致清虚,失此生意者,终成渣秽。

清代学者王夫之也认为,写作时含情能达,会景生心,体物得神,有了生意,便自有灵通之句。由此看来,要使生活之树常青,生命之藤常绿,就缺少不了这股勃然于体内飘然于形外的生意。

商人看重的则是后一种“生意”。司马迁在《史记》中把经商活动称作“货殖”,望文生义,即“以物生物”。做生意就像饲养母鸡一样,抛出的是麸糠,获致的是鸡蛋甚至金蛋。就其手段而言,无论是精打细算还是巧取豪夺,是倒买倒卖还是囤积居奇,生意的好坏,全是以赚钱的多少为尺度的。

“这两种‘生意’,其‘能指’相同,但‘能指’下边蕴含着的‘所指,却迥然有异。”“这两种‘生意’,其‘能指’相同,但‘能指’下边蕴含着的‘所指,却迥然有异。”

从第2段文字看,张岱和王夫之对“生意”作用的评价有没有区别?请简述理由。