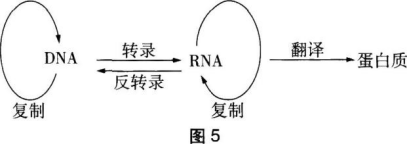

在“基因对性状的控制”教学中,教师用图5阐明中心法则。该模型属于( )。

①听课学科、班级、授课人等基本信息

②教学环节和教学内容

③听课教师人数

④授课人教学时采用的方法

⑤各个教学环节的时间安排

⑥学生活动情况及教学效果

①积极主动地完成垃圾分类的任务

②设计垃圾处理与环境污染相关性的实验探究方案

③在调查报告中积极提出垃圾处理方式的建议

④在调查报告中表现出对垃圾污染环境的忧虑

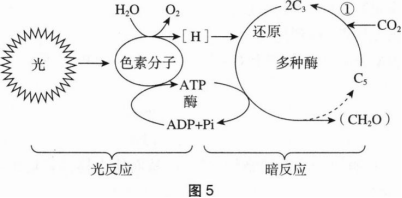

图5所示的“光合作用过程”属于()。

材料:

以下是某教师关于“细胞中的糖类和脂质”的教学设计思路。

课前准备:

把学生每四人分为一组,准备各种糖(少量)不得少于五种,鼓励种类越多越好,意在调动学生的好奇心和求知欲,积极参与并查阅资料了解糖的知识,为课堂上能轻松地突破难点作好铺垫,同时也为能更好地理解和掌握糖的有关知识。

教学过程:

师生互动:让学生四人为一小组阅读教材“细胞中的糖类”的内容,并归纳整理知识结构。通过谈话、自学归纳总结,让学生认识了糖类的种类和作用后,让学生以小组为单位,把课前准备的各种糖进行归类,并能说出每种糖在生物体细胞中的作用。对完成得快而且好的小组,教师给全组同学在发展性评价的学习情感、态度和个性化评价栏中记录为A一次。

学生:分组讨论、交流并积极完成任务。

根据材料,分析该教师的教学设计中主要使用了哪种教学策略?运用这种教学策略时,应注意的问题有哪些?

在教授材料中的内容时,除该教师采取的策略之外,还可采用哪些教学策略?举出两种。

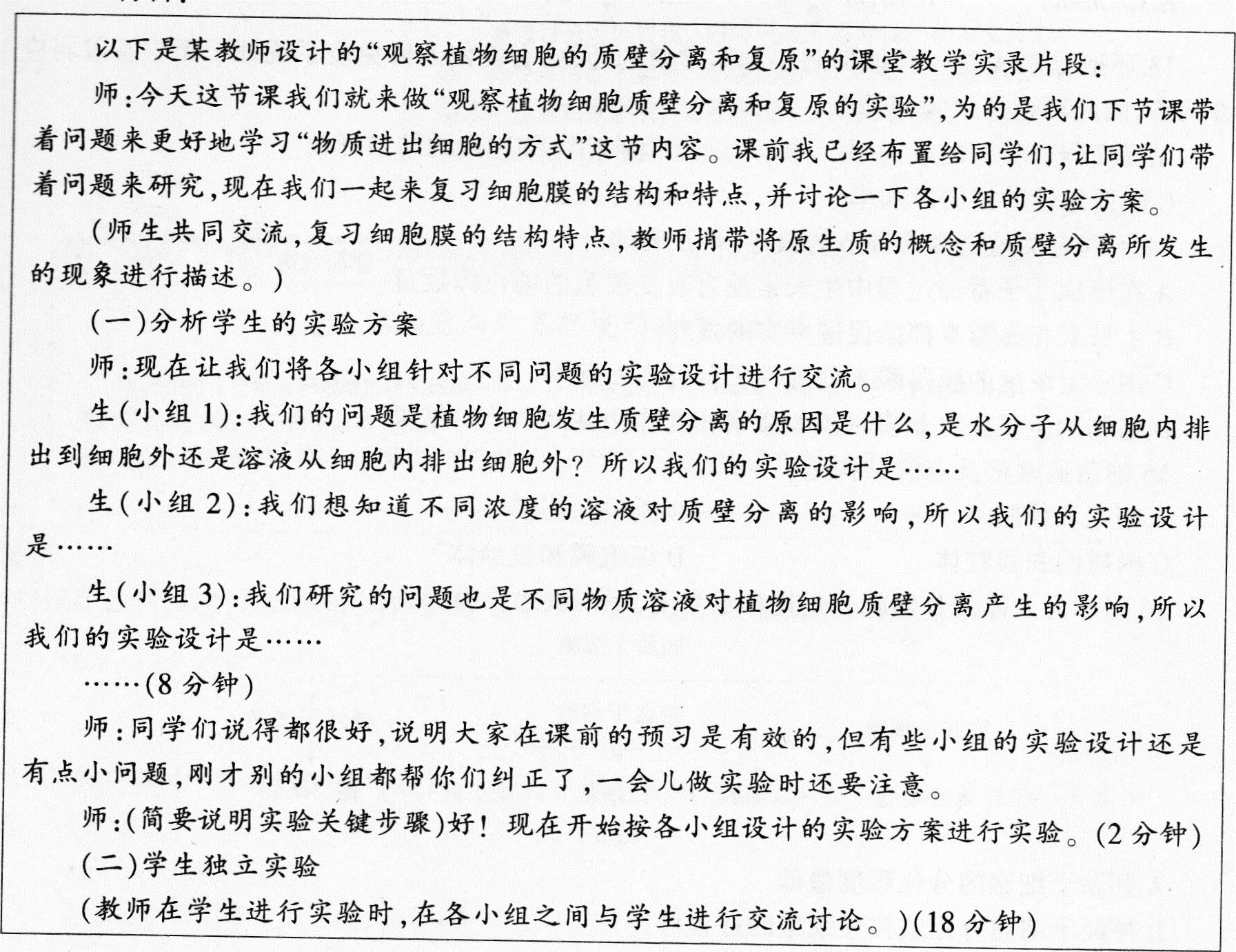

材料:

从教学活动特点来看,该教师采取了哪种教学策略?

根据该教师的做法,简单谈谈在中学生物学实验的准备以及组织实施过程中,教师应该注意哪些方面的问题?

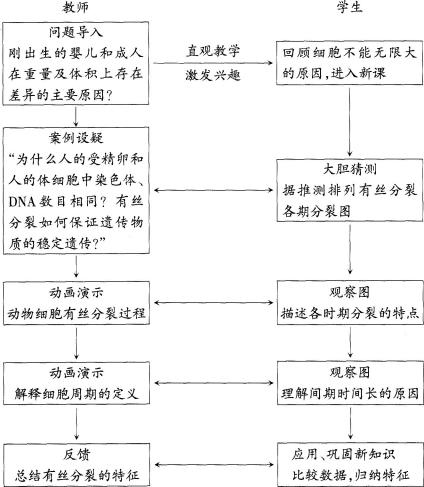

阅读细胞的有丝分裂流程,回答相关问题。

请根据材料回答:

该教师的教学过程中,可能选用的课程资源有哪些?

根据以上教学流程,分析教师的教学设计中采用了哪些教学策略?

材料:

一、教学内容:免疫调节。

二、教学过程:

1.播放有关艾滋病的宣传片,提出问题,引出课题。

2.分析教材中的曲线。

提出问题:(1)HIV攻击T细胞,它主要破坏的是人体的第几道防线?(2)描述HIV浓度随着时间是怎样变化的?(3)一年后,HIV浓度大量降低,说明第三道防线具有什么作用?

3.指导学生阅读教材。

提出问题:参与体液免疫的“作战”细胞有哪些?它们的作用是什么?

4.构建体液免疫的概念图。

提出问题:(1)哪种细胞能产生抗体?(2)浆细胞是由什么细胞分化而来的?(3)哪些细胞或物质具有识别作用?(4)抗原进入人体后,经过什么途径最终被抗体消灭?

5.联系生活实际,提出问题:接种乙肝疫苗为什么能预防乙肝病毒的感染?接种流感疫苗的健康人也可能在短期内不止一次患流感,原因是什么呢?

上述内容是某位高中生物教师在教授“免疫调节”一课时的教学过程,其显著特点是什么?试结合教学过程对其进行简要评析。

结合以上教学内容,说出教师在教学中使用问题教学时应注意哪些问题。

材料:

本材料中运用了合作学习的教学策略,简述合作学习的原则。

材料中多处需要教师进行讲解,简述讲解时应注意的要点。

“基因在染色体上,,这节课的教学目标是:说出基因位于染色体上的理论假说和实验证据:运用有关基因和染色体的知识阐明孟德尔遗传规律的实质;尝试运用类比推理的方法,解释基因位于染色体上;认同科学研究需要丰富的想象力、大胆质疑和勤奋的精神,以及对科学的热爱。

根据以上设定的教学目标,请设计本节课的教学策略。